つくばの交通事故・腰痛の治療は木村クリニック 整形外科へご相談ください

※下に記載してある受付時間も併せてご覧ください。

2025年5月のカレンダー

●5月5日(月)は休日当番日となります。急な病気やけがをされた患者様が対象となります。

(ご不明なことがありましたら、ご来院前に受付(029-869-1211)までご連絡ください)

●5月10日、17日、24日(土)と26日(月)は午後休診となります。

●初診の方、診察をご希望の方は、

診療終了時間1時間前までに受付を済ませていただけますようお願い致します。

※混雑時には早めに受付を終了することもあります。

●診察受付終了時間

午前は11:00 午後は17:00

(土曜日のみ16:00)

【 診 療 時 間 】

午前 9:00 ~ 12:00

午後 15:00 ~ 18:00

(土曜日14:00~17:00)

茨城・つくば市の整形外科、木村クリニックの診療案内です。

2024年7月1日以降から新しい診療時間になります。

詳しくは下記の診療時間をご覧ください。

整形外科、内科

| 診察 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |

△土曜14時~17時 まで |

| 15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | - |

【診察受付は診療終了1時間前まで】

| リハビリ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |

△土曜14時~17時 まで |

| 15:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ |

- |

【リハビリ受付は診療終了30分前まで】

場合により、科目によって時間が異なる場合がありますのでご注意ください。

(臨時休診の場合があります。来院前にお電話ください。)

初診の方は診療終了時間の1時間前までに必ず受付を済ませて下さい。

木村クリニックでは、無料送迎バスを運行しています!こちらをご確認ください>>

〇当院はかかりつけ医として相談・紹介などを行っています

*夜間・休日など緊急時のお問い合わせ TEL:080-1277-6182

*医療機能情報提制度(医療情報ネット)を利用して医療機関が検索できます。

現在、医薬品の供給が不安定な状況になっております。

有効成分、効能が同じであれば薬局において円滑にお薬が受け取れるように、当院では一般名処方を行っております。

一般名処方メリットとしてはお薬の安定供給だけでなく、後発医薬品(ジェネリック)を選択することができ経済的負担を軽くすることが可能となります。

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者さんの診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。

国が定めた診療診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定します。

| 区分 |

マイナ保険証利用 (情報取得同意) |

点数 |

|---|---|---|

| 初診 | する | 1点 |

| しない | 3点 | |

|

再診(3ヶ月に1回) |

する | 1点 |

| しない | 2点 |

※正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解ご協力をお願いします。

(令和6年6月1日)

〇地域包括診療加算に関するご案内

1.当クリニックは、健康相談に応じています。

2.当クリニックは、敷地内禁煙を実施しています。敷地内での喫煙はご遠慮ください。

3.当クリニックは、介護保険制度の利用等に関わる相談に応じています。

4.当クリニックは、在宅医療を実施しています。また、地域包括診療加算を算定する患者さんからの問い合わせには、24時間対応しています。

*夜間・休日のお問い合わせ TEL:080-1277-6182

いつもお世話になっております。木村クリニックです。

この度ホームページを新しく作成させていただきました。

旧ホームページは、しばらく残した後、新しいものに切り替えさせていただきます。

これからも、木村クリニックをよろしくお願い致します。

新ホームページ:https://kimura-poc.com/

新型コロナウイルス感染症の流行のため、発熱(37.5度以上)や咳、鼻水、嗅覚異常などの

症状がある場合まずはお電話(029-869-1211)をお願い致します。

詳しく症状を伺ってからの判断になりますが、基本的にはお車での待機をいただき、

内服処方で対応できる場合は、当院で対応いたします。

現在当クリニックではインフルエンザ迅速検査および新型コロナ感染症の

PCR検査/抗原検査を行っていません。

(休日当番の際も、PCR検査は行っておりませんのでご了承ください。)

症状や状態によっては発熱外来を設置している病院へ紹介致します。

ご面倒をおかけすることになり大変申し訳ございませんが、

院内感染防止のため、ご協力のほど宜しくお願い致します。

また、院内の換気のため、窓を開けています。

室温が不快に感じられる可能性がありますが、ご了承下さい。

現在茨城県内では、新型コロナウイルス感染が多数報告されています。

当院では、院内感染を防止する為、以下の対策へご協力お願い致します。また、お一人お一人が、手洗い・うがい・マスク着用等、健康管理・感染防止を徹底して行って下さい。

①手指消毒

院内には玄関とリハビリ室にアルコール消毒液を設置しております。

ご来院・ご帰宅の際、手指の消毒をお願いいたします。

②マスクの着用

院内に入る方は全員マスク着用必須です。お話される際や移動される際は、マスクを外さず、着用したままでお願いいたします。

※尚、下記症状に該当する方は、院内にご案内できません。

・37.5℃以上の体温がある方

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方

・感染症の疑われる症状のある方

以上の症状のある方は必ず当院へ電話連絡をしていただき、こちらから指示があるまで自家用車での車中待機をお願いしています。

|

●換気 気候が良いときは、常時院内の窓・ドアを開けて換気しております。最低でも1時間に1度5分間以上は継続して窓を開けています。 |

|

|

●院内の消毒 待合のイス・備品は、診療時間前後に清掃し、その後アルコール消毒や次亜塩素酸にて拭き上げを行っております。受付備品等は1日数回、定期的に消毒を行っております。 |

|

|

●空気清浄器の設置 空気殺菌に効果のあるプラズマオゾン発生装置を設置し、診療時間中稼働しております。 |

|

|

●ビニール製カーテンの設置 受付カウンターに、ビニール製のカーテンを設置しました。 |

|

|

●来院患者さま全員の検温実施 受付にてご来院された患者さま全員の検温を実施しております。 |

|

|

●換気 最低でも1時間に1度5分以上は継続して窓を開けています。 |

|

|

●備品の消毒 定期的にベッド、枕及び備品の消毒を行っております。 |

|

|

●換気 最低でも1時間に1度5分以上は継続して窓を開けています。

|

|

|

●備品の消毒 定期的にベッド、枕及び備品の消毒を行っております。 |

|

|

●空気清浄器の設置 空気殺菌に効果のあるプラズマオゾン発生装置を設置し、診療時間中稼働しております。 |

|

|

●車内の消毒・清掃 送迎バスは使用後、必ず消毒・清掃作業を行っております。 |

|

|

●車内の換気 送迎バスは運行中定期的に車内の換気を行っております。 |

|

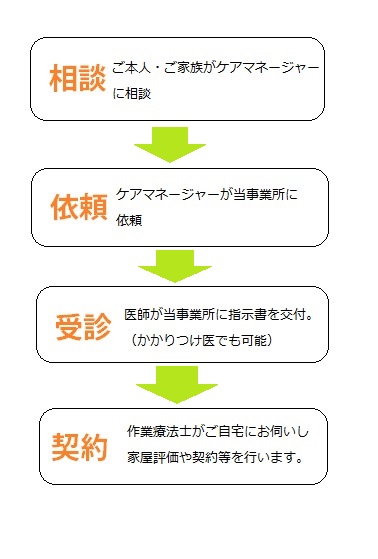

リハビリ専門職のスタッフがご自宅に訪問し、より自分らしい生活を送っていただけるようにリハビリを行います。

身の回りの動作の自立、趣味や生きがいを見つけることなどを始め、ご家族様へも介護・リハビリの方法、住宅改修や

福祉用具のアドバイスをさせていただきます。

|

生活につながる身体機能訓練 ・関節可動域訓練 ・筋力向上訓練 ・バランス訓練 ・協調動作訓練 など |

|

|

生活に必要な動作練習 ・屋外歩行練習 ・入浴動作練習 ・家事練習 ・趣味活動練習 など |

|

|

家事への介助方法指導 ・起き上がりの指導 ・歩行介助の指導 ・食事方法の指導 など |

|

|

住環境整備の相談・助言 ・家屋改修の助言 ・福祉用具の助言 など |

|

・退院、退所後で自宅での生活に不安がある方

・自宅に閉じこもっている方

・骨折などで今まで出来たことが出来なくなった方

・料理や屋外歩行、自宅での入浴など新たにチャレンジしようと思う方

・介助方法、福祉用具などについてアドバイスが必要な方

・リハビリは1日最大で60分可能です。

・短期集中リハビリ加算は退院(退所)日や介護保険初回認定日から3ヶ月以内となっています。

介護保険をお持ちの方(要支援・要介護)

当クリニックを中心とした約10km以内

例:つくば市、下妻市、桜川市、筑西市

※それ以外の地域や10km以上の場合でも提供可能な場合があります。

提供日:月曜、火曜、水曜、金曜、土曜

※休診日、祝日はお休みとなります。

訪問時間:13:00~17:00

※訪問サービスの提供時間はご相談ください。

ご質問等はお気軽にお問合せください。

TEL:029-869-1211(担当:内田)

受付時間:8:30~17:30